„Der Glückszwang setzt uns unter Druck“

Als Sozialwissenschaftlerin interessiert mich, warum seit einiger Zeit gerade diese Werbestrategien gewählt werden. Dem bin ich auf den Grund gegangen. Warum kommt es so gut beim Verbraucher an, welche Hoffnungen werden da bedient, und wie hängt es mit unserem Gesellschaftssystem zusammen? Darum geht es im Buch: Um einen neuen Hyper-Individualismus, die Konsumkultur, neoliberale Heilsversprechen – und was das für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeutet.

Der Titel Ihres Buchs ist an Herman Melvilles Erzählung „Bartleby der Schreiber“ angelehnt. Darin entschließt sich der Schreibgehilfe von einem Tag auf den anderen, seine Arbeit niederzulegen. Mit den Worten „Ich möchte lieber nicht“ lehnt er sämtliche Aufgaben stoisch ab. Sollten wir häufiger wie Bartleby reagieren?Bartleby ist eine extreme und höchst tragische Figur, der am Ende sogar die Nahrungsaufnahme verweigert und daran zugrunde geht. Das rate ich natürlich niemandem. Aber ich interpretiere ihn in der Mitte der Geschichte als eine autonome Figur, die sich aus Zwängen befreit. Diesen ersten Schritt kann man ab und zu mit ihm gehen, nämlich sich zu fragen: Möchte ich dieses oder jenes gerade wirklich tun? Sich manchmal einen kurzen Moment des Innehaltens und der Distanz zu schaffen und zu überlegen, was man wirklich will.

Sie kritisieren in Ihrem Buch, dass die leistungsorientierte Gesellschaft uns immer stärker dazu drängt, positiv, strahlend und glücklich sein zu müssen. Was macht das mit uns?Der Glückszwang begegnet uns im Öffentlichen wie im Privaten. Er setzt uns gleich mehrfach unter Druck, nach außen anderen gegenüber eine Glücksfassade aufrecht zu erhalten, um als „normal“ und „funktionstüchtig“ zu erscheinen. Auf gesellschaftlicher Ebene ist es sogar noch fataler: Wenn wir uns nur noch auf persönliche Glücksmomente fokussieren, entpolitisieren wir uns. Wir hören dann ungern Menschen zu, die uns ihr Leid klagen. Und durch das Motto „Jeder ist seines Glückes Schmied“ werden wir kaltherzig, weil wir glauben, diejenigen, die es nicht geschafft haben, sind eben selbst daran schuld. Doch das stimmt nicht. Es gibt auch gesellschaftliche Umstände, die gegeben sein müssen.

Als Sozialwissenschaftlerin interessiert mich, warum seit einiger Zeit gerade diese Werbestrategien gewählt werden. Dem bin ich auf den Grund gegangen. Warum kommt es so gut beim Verbraucher an, welche Hoffnungen werden da bedient, und wie hängt es mit unserem Gesellschaftssystem zusammen? Darum geht es im Buch: Um einen neuen Hyper-Individualismus, die Konsumkultur, neoliberale Heilsversprechen – und was das für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeutet.

Der Titel Ihres Buchs ist an Herman Melvilles Erzählung „Bartleby der Schreiber“ angelehnt. Darin entschließt sich der Schreibgehilfe von einem Tag auf den anderen, seine Arbeit niederzulegen. Mit den Worten „Ich möchte lieber nicht“ lehnt er sämtliche Aufgaben stoisch ab. Sollten wir häufiger wie Bartleby reagieren?Bartleby ist eine extreme und höchst tragische Figur, der am Ende sogar die Nahrungsaufnahme verweigert und daran zugrunde geht. Das rate ich natürlich niemandem. Aber ich interpretiere ihn in der Mitte der Geschichte als eine autonome Figur, die sich aus Zwängen befreit. Diesen ersten Schritt kann man ab und zu mit ihm gehen, nämlich sich zu fragen: Möchte ich dieses oder jenes gerade wirklich tun? Sich manchmal einen kurzen Moment des Innehaltens und der Distanz zu schaffen und zu überlegen, was man wirklich will.

Sie kritisieren in Ihrem Buch, dass die leistungsorientierte Gesellschaft uns immer stärker dazu drängt, positiv, strahlend und glücklich sein zu müssen. Was macht das mit uns?Der Glückszwang begegnet uns im Öffentlichen wie im Privaten. Er setzt uns gleich mehrfach unter Druck, nach außen anderen gegenüber eine Glücksfassade aufrecht zu erhalten, um als „normal“ und „funktionstüchtig“ zu erscheinen. Auf gesellschaftlicher Ebene ist es sogar noch fataler: Wenn wir uns nur noch auf persönliche Glücksmomente fokussieren, entpolitisieren wir uns. Wir hören dann ungern Menschen zu, die uns ihr Leid klagen. Und durch das Motto „Jeder ist seines Glückes Schmied“ werden wir kaltherzig, weil wir glauben, diejenigen, die es nicht geschafft haben, sind eben selbst daran schuld. Doch das stimmt nicht. Es gibt auch gesellschaftliche Umstände, die gegeben sein müssen.

„Möchte ich dieses oder jenes gerade wirklich tun?“

„Möchte ich dieses oder jenes gerade wirklich tun?“

Es passt nicht so gut in unsere leistungsorientierte Zeit. Negatives gilt schnell als ein Fehler, Störfaktor, oder individuelles Versagen: Entweder du hast tatsächlich etwas falsch gemacht oder du hast zumindest das falsche „Mindset“ im Umgang mit Negativem! Das ist natürlich völliger Humbug. Jeder Mensch erlebt Negatives im Leben, es gehört zur menschlichen Existenz. Aber wir deuten Dinge wie Leid, Schmerz, Krankheit und Tod gerne um, wollen unbedingt produktiv bleiben, und wenn man glaubt, dass man jedes Scheitern als Chance begreifen muss und durch Konsumentscheidungen das Ruder herumreißen kann (wie es uns oft eingeredet wird), dann wird Negatives immer weiter verdrängt.

Ist Schimpfen eine wichtige Form des Ausdrucks?Unbedingt. Gemeinsames Schimpfen ist eine wichtige Form der vorpolitischen Artikulation. Denn wer schimpft, drückt erst einmal aus: Es gibt ein Problem. Für jede gesellschaftliche Veränderung ist geteilter Ärger die Vorbedingung für Fortschritt. Ohne die Wut der Sufragetten hätten wir heute kein Frauenwahlrecht. So gesehen ist Schimpfen ein Motor. Außerdem wirkt Schimpfen wie ein natürliches Schmerzmittel, für physischen aber auch für seelischen Schmerz, wie man in Versuchen zeigen konnte.

In ihrem Buch sprechen Sie sogar von einem herrschenden „Glücksdiktat“. Sind Ihrer Meinung nach Frauen anfälliger, sich von Positivtrends oder Verbesserungsangeboten beeinflussen zu lassen?Das könnte sein, aber dazu habe ich bisher keine belastbaren Daten gefunden. An Frauen wird sicherlich die Aufforderung „Lächle doch mal!“ öfter herangetragen, was sich zum Glück in der jüngeren Generation etwas ändert. Frauen sind im Durchschnitt etwas sozial verträglicher als Männer, somit könnte es sein, dass es ihnen schwerer fällt, nein zu sagen. Aber wenn man einmal anfängt, merkt man, wie gut das geht. Und wie befreiend ein Nein sein kann!

Es passt nicht so gut in unsere leistungsorientierte Zeit. Negatives gilt schnell als ein Fehler, Störfaktor, oder individuelles Versagen: Entweder du hast tatsächlich etwas falsch gemacht oder du hast zumindest das falsche „Mindset“ im Umgang mit Negativem! Das ist natürlich völliger Humbug. Jeder Mensch erlebt Negatives im Leben, es gehört zur menschlichen Existenz. Aber wir deuten Dinge wie Leid, Schmerz, Krankheit und Tod gerne um, wollen unbedingt produktiv bleiben, und wenn man glaubt, dass man jedes Scheitern als Chance begreifen muss und durch Konsumentscheidungen das Ruder herumreißen kann (wie es uns oft eingeredet wird), dann wird Negatives immer weiter verdrängt.

Ist Schimpfen eine wichtige Form des Ausdrucks?Unbedingt. Gemeinsames Schimpfen ist eine wichtige Form der vorpolitischen Artikulation. Denn wer schimpft, drückt erst einmal aus: Es gibt ein Problem. Für jede gesellschaftliche Veränderung ist geteilter Ärger die Vorbedingung für Fortschritt. Ohne die Wut der Sufragetten hätten wir heute kein Frauenwahlrecht. So gesehen ist Schimpfen ein Motor. Außerdem wirkt Schimpfen wie ein natürliches Schmerzmittel, für physischen aber auch für seelischen Schmerz, wie man in Versuchen zeigen konnte.

In ihrem Buch sprechen Sie sogar von einem herrschenden „Glücksdiktat“. Sind Ihrer Meinung nach Frauen anfälliger, sich von Positivtrends oder Verbesserungsangeboten beeinflussen zu lassen?Das könnte sein, aber dazu habe ich bisher keine belastbaren Daten gefunden. An Frauen wird sicherlich die Aufforderung „Lächle doch mal!“ öfter herangetragen, was sich zum Glück in der jüngeren Generation etwas ändert. Frauen sind im Durchschnitt etwas sozial verträglicher als Männer, somit könnte es sein, dass es ihnen schwerer fällt, nein zu sagen. Aber wenn man einmal anfängt, merkt man, wie gut das geht. Und wie befreiend ein Nein sein kann!

Fotos: keine Angabe

schoen.frau-Steckbrief

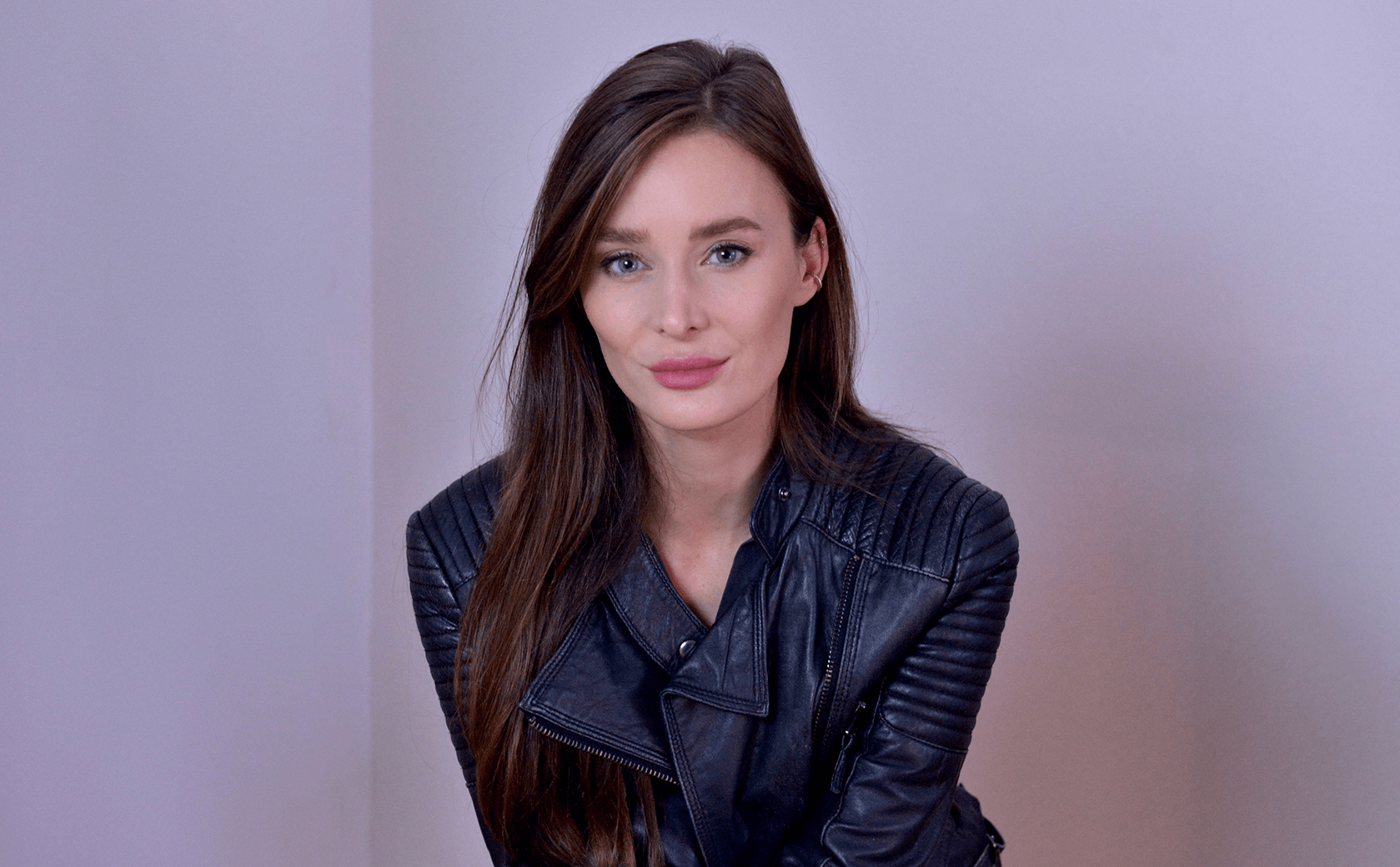

Juliane Marie Schreiber

Geburtsort: Ostberlin

Wohnort: Berlin

Geburtsjahr: 1990

Ausbildung und Studium: Studium der Politikwissenschaften und Soziologie mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen in Berlin und Paris

Beruf: Bestsellerautorin, Politologin, Soziologin und freie Journalistin. Sie forscht, spricht, moderiert und schreibt zu Themen wie neue Kriege, Terror, die Macht der Narrative und die Manipulation durch Bilder.

schoen.frau-Steckbrief

Juliane Marie Schreiber

Geburtsort: Ostberlin

Wohnort: Berlin

Geburtsjahr: 1990

Ausbildung und Studium: Studium der Politikwissenschaften und Soziologie mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen in Berlin und Paris

Beruf: Bestsellerautorin, Politologin, Soziologin und freie Journalistin. Sie forscht, spricht, moderiert und schreibt zu Themen wie neue Kriege, Terror, die Macht der Narrative und die Manipulation durch Bilder.

Das könnte dich auch interessieren:

- Keine Kommentare

- Keine Kommentare

- Keine Kommentare